子どもの読書活動推進の一環として、子どもと本との出会いの機会を増やすために学校図書館に専任の職員を配置することなどを平成13年12月議会で提案しました。平成17年度から市内全小学校に図書事務職員が配置され、この結果、貸し出し册数は前年度の一人当たり30.7冊から45.6冊へと1.5倍の増加と大きな効果を上げています。

学校図書館の充実については後日談があります。ここで詳しくは述べませんが、興味のある方は平成17年12月議会の最後の部分をご覧ください。

子どもの読書活動推進の一環として、子どもと本との出会いの機会を増やすために学校図書館に専任の職員を配置することなどを平成13年12月議会で提案しました。平成17年度から市内全小学校に図書事務職員が配置され、この結果、貸し出し册数は前年度の一人当たり30.7冊から45.6冊へと1.5倍の増加と大きな効果を上げています。

学校図書館の充実については後日談があります。ここで詳しくは述べませんが、興味のある方は平成17年12月議会の最後の部分をご覧ください。

市民の利便性向上のため、行政サービスへのITの活用については早くから議会で主張してきました。

平成13年9月議会ではホームページの内容充実や公共施設利用申し込み、特に利用者の急増によって、申し 込み手続にも一苦労という声が聞かれる公民館予約や図書館の貸し出し予約をインターネットからできるようにすること、蔵書の検索の漢字対応などを求めました。

公民館のインターネット予約システムは平成19年3月から稼働しました。

また、図書館のインターネット予約は、平成16年1月から、20年11月からは携帯電話からの予約も可能となっています。

平成13年9月議会で、保険料、利用料負担の軽減を主張。平成15年度からの保険料改定に当たって、全体の値上げ幅を大きく圧縮して市民生活への影響を極力抑えるとともに、特に低所得者の保険料軽減策として、従来の5段階の保険料を6段階にすることを提案。この主張が取り入れられた結果、3割強の方は平成14年度から保険料が引き下げとなりました。議会での議論

見直しの内容(1)利用料負担を軽減:介護保険のサービスを利用しやすくするため、公明党は特に低所得者の利用料負担の軽減を主張。船橋市では所得税あるいは住民税非課税世帯への利用料助成(7割または5割助成)を平成14年度から従来の訪問介護に加えて●訪問入浴介護●訪問看護●訪問リハビリテーション●通所介護●通所リハビリテーション●福祉用具貸与●施設入浴サービス–の8サービスへと大きく拡大。県内でも最も手厚い内容となっています。

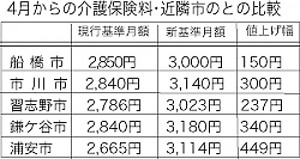

(2)保険料負担を軽減:65歳以上の介護保険料は市町村が3年ごとに見直すことになっています。介護保険サービスを利用する人が増えれば、保険料も値上げとなります。船橋でも高齢化の進行によって、保険給付費もこの3年間で1ヶ月当たり2億円以上増えています。このような実績を踏まえて、平成15年度から3年間の保険料を算定すると基準月額で400円近い値上げとなりますが、これまで徴収した保険料等に剰余が生じて基金に積み立てていたものを取り崩すことで、値上げ幅を150円に抑えました。

(2)保険料負担を軽減:65歳以上の介護保険料は市町村が3年ごとに見直すことになっています。介護保険サービスを利用する人が増えれば、保険料も値上げとなります。船橋でも高齢化の進行によって、保険給付費もこの3年間で1ヶ月当たり2億円以上増えています。このような実績を踏まえて、平成15年度から3年間の保険料を算定すると基準月額で400円近い値上げとなりますが、これまで徴収した保険料等に剰余が生じて基金に積み立てていたものを取り崩すことで、値上げ幅を150円に抑えました。

ホームページの復旧作業も完全ではないまでも、ひと段落ついたので投稿を再開したいと思います。

市民の代表である議員には、議会という場で市長をトップとする行政側と議論する権利が保証されています。私も初当選以来、ほぼ全ての議会において登壇し、様々な質問や提案を行ってきました。

議員の仕事の根幹は、市民の代表としてよりよい市政の実現のために働くことだと思っています。そうであるならば、最終的に問われるのは、よりよい市政実現のためにどのように行動し、どのような成果を上げたのか、いいかえれば、どのような実績を残したのか、ということです。

議会質問も登壇して言いたいことを言っていれば、それでよいとうものではありません。質問して、その結果、どうなったのかというところが問われるはずです。つのだひでおが議会質問で提案したことが、その後どうなったのかをまとめてみようと考えました。このシリーズのコンセプトはそんなところですが、前準備として過去の議会質問を整理したところ、質問項目は大まかな項目だけでもかなりの数にのぼります。また、質問して比較的短期間で実現するものもあれば、様々な理由から実現に相当の期間を要するものもあります。したがってこのシリーズは随時、追加・更新して行くことになるかと思います。

最後に、これは言うまでもないことですが、議員の活動は議会質問だけではありません。日常の市民相談を受ける中で、解決が急がれる問題は速やかに行政の担当者につなげるなど、臨機応変の対応が求められます。むしろ議員活動の比重としてはこちらの方が圧倒的に大きい。ただ、それらも含めて書き連ねることは困難です。このコーナーも議員活動の一端であることをご理解ください。

7月30日にサーバのハードディスクが潰れて、直近1年分の投稿が消えました。いま少しずつ復旧しているところです。この際、プラットホームもMovable TypeからWordpressに乗り換えました。

政権与党はなぜぶれるのか?できもしないことを公約して、「財源はどうする」という批判に対しては「そんなものは政権を取ればなんとかなる」とうそぶいて、政権を奪って、結局何もできなくて、挙げ句の果てには「このままではギリシャのようになっていまう」といって増税を持ち出す政権与党。

この間、私自身疑問に思っていたことは、「頭の良い人は民主党にもたくさんいる。弁護士だ、公認会計士だ、医者だ、教授だ、博士だ…。知性の持ち主は掃 いて捨てるほどいるにも関わらず、頭の悪い私が考えても、到底できないことをなぜ国民に公約するのだろう?」ということでした。

あれやこれや考えた末に、これしかないだろうと達した結論は、「上から目線で国民を、いや庶民を見下しているエリート根性がなせるワザなのだ」というこ とです。「できないことは分かっているけれども、この程度のことを言っていれば国民は欺ける。票を稼げる」という根性から発したことなのだということで す。

鳩山首相が辞めるときに語った「国民が聞く耳を持たなくなった」という言葉は、上から目線で国民を見下している人にしか言えない言葉です。そうした民主党の本質は党首が交代した後も何ら変わっていません。 続きを読む

鳩山氏が総理大臣に就任した際に唱えたのは「友愛」の政治でした。

そもそもこの「友愛」とは「EUの父」と呼ばれるクーデンホーフ・カレルギー(※)が提唱し、鳩山氏の祖父・一郎が日本に紹介したものです。

元祖”友愛”のカレルギー氏が今から40年前(1970年)に語った言葉をこの項の最後に書き留めておきます。

「民主主義は、今日二つの大きな危機に直面しています。一つは金権政治です。民主主義のもとでは、民衆は平等の権利をもっています が、しかし権力も平等なわけではありません。たとえば、今の世の中では、富める者のほうが貧しい者よりも権力をもっていることは否定できない事実です。だ から、どうしても民主主義は金権政治へと移行する傾向があります。」

「もう一つの危機は、扇動主義です。これはテレビ、ラジオの発達によってますます危険なものとなってきていると思います。というのは、現 行の選挙制度のもとでは、とうてい実現不可能な計画であっても、あえて公約してはばからない政治家のほうが、それを言わない良識派の政治家よりも、当選で きるチャンスが、多分にあるわけです。」

「たんに知性の持ち主であるのみならず、民衆のためにつくす誠実の人でなければなりません。この点は、最も重要な指導者の要件だと思います。(中略)こ れからの指導者は、勇気をもって、金権政治や扇動主義と闘うことのできる人間でなければならないと思います。また、民衆のほうも、より賢明になり、そうし た、優れた人物、指導者を選ばなければなりません。」(以上、「文明・西と東」より抜粋)

当然のことながら、この時、インターネットはまだありません。

※クーデンホーフ・カレルギー 1894年東京・牛込にハンガリー駐日公使の父と日本人の母の間に生まれる。汎ヨーロッパ主義を提唱し、それは後世 の欧州連合構想の先駆けとなった。そのため「EUの父」と呼ばれる。大戦中、ナチスドイツの迫害でアメリカに亡命。「友愛」は、鳩山一郎がカレルギーの著 書を翻訳した際、彼が唱えた愛(フランス革命のスローガン「自由・平等・博愛」の博愛)を「友愛」と訳して紹介したのが最初。1972年7月没。

つのだ:高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるよう、支援するために地 域密着型サービスというものが平成18年度の介護保険改正により導入さた。そのひとつに認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームがあり、本市の 介護保険事業計画においても「高齢者人口の増加に伴い認知症高齢者も増加して行くから、増加する認知症高齢者に対応するため、認知症対応共同生活介護の整 備を計画的に進めて行く」として、20年度末350床から、21年度以降毎年90床ずつ増やし、23年度には620床にすべく計画的に整備を進めている。

ここでは、認知症の方が住み慣れた地域で暮らし続けられるようグループホームを探して、ほとほと苦労したという話を伺い、私自身確かにそうだなと思った ことを質問させていただくが、本市の地域密着型サービスは収入の多寡に関わりなく提供されるように計画され、供給されているのか。端的に伺う。本市の認知 症対応グループホームのうち生活保護を受けている方が入所できるベッドはいくつあるのか。

答弁:グループホームは市内に25施設、404床整備されている、6月1日現在、グループホーム利用者数は380人で、生活保護を受けている方は40人入所している。

つのだ:この質問をしたのは、特に低所得者が地域密着型の施設に入所しようとした場合、どこの施設が入所可能 なのか極めて分かりづらいという相談を受けたのがきっかけだ。特に生活保護を受けている方が入所可能かどうかは、介護保険のガイドブックをめくってもどこ にも書いていない。

在宅であれば、ホームヘルプやデイサービスなど要介護度の限度内で差別なくサービスを受けることができる。施設系サービスでも例えば特別養護老人ホーム はユニット型はだめだけれども多床室は可能で、どの施設にどれだけのベッドがあるのかは簡単に調べることができる。また、現時点では多床室のベッドの割合 は7割以上を占めており、生活保護受給者だからことさら入りにくいという問題も起きてはいない。その一方でグループホームはそもそも生活保護受給者が入居 できるかどうかも直接施設に問い合わせてみなければよくわからない。

結論からいうと生活保護受給者が入居できるグループホームのベッドというものは極めて少ない。答弁で市内に25施設あって、生活保護受給者の入所は40 人ということだが、このなかには18床のうち15人が生活保護受給者という施設がひとつあり、これを除くと24施設で25人ということになる。実際に18 床あるグループホームに問い合わせても「生活保護受給者が入れるベッドは1床しかありません。いまは埋まっています」という答えばかりが返ってくる。地域 密着型のグループホーム等の事業所に関する許認可は、各市町村が独自に行うことになっており、 原則、住所地以外の他の市町村が実施する地域密着型サービスを利用することはできない。幸い隣の市のグループホームが空いているからそこに入所したいと いっても認められない。希望してもグループホームに入れないという現状は船橋市がなんとかしなければいけない課題だ。

一人暮らしで認知症を発症し、在宅での介護は厳しい、さりとて要介護度が高くないため特養への入所も直ちには難しい。そうした方が住み慣れた地域で暮ら し続けるために地域密着型のグループホームがあると思うのだが、このグループホームが低所得者に取っては入りづらいという現状に対して、行政としても改善 に取組む必要があるのではないか。

答弁:国において、居室・食費への補足給付を認知症グループホームなどにも拡大して、低所得者が利用できるようにスべきという意見があると聞いている。

市としても、国の動きを注視し、高齢者実態調査を通じて市民ニーズを把握し、多様な住まいという観点から施設・居住系整備のあり方について、次期計画のなかで考えてゆきたい。

© 2015–2025 衆議院議員 角田秀穂