身近に蔓延する脱法薬物、怖さは麻薬以上

違法薬物と似た興奮・幻覚作用がある法のにもかかわらず法の規制対象になっておらず、「お香」などと称し、簡単に手に入れることができるいわゆる“脱法ハーブ”による健康被害や吸引した直後に自動車を運転して事故を起こした事件などが、特に昨年後半から今年に入って多く取り上げられるようになっています。

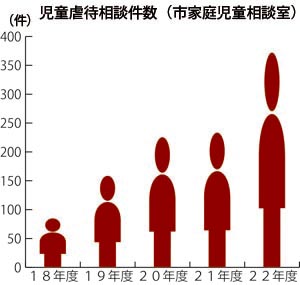

東京都内では、「脱法ハーブを吸い体調不良で救急車を要請した人は、今年の1~5月末までに99人にも上った。このうち、10~20歳代が全体の約64%を占めた。99人という数字は昨年1年間の実に9倍だ。」という報道もあります。

乾燥した植物片に化学物質をまぶした脱法ハーブに関して、国は2007年から、薬事法に基づいて健康を害する化学物質を「指定薬物」とし、その製造・販売などを禁じており、今年7月1日には9物質が追加され、現在、77物質が「指定薬物」に定められています。

しかし、脱法ハーブの化学物質は、指定薬物の成分を一部変えることで規制の網から逃れているものが多い上、店側が脱法ハーブの吸引を促すように売り出すことは法律違反になるが、「お香」「観賞用」名目で販売すれば違反にならないことから、規制をしても後から後から規制の網をくぐった脱法ハーブが出回る状況で、対策は後手に回り、行政も手出しができず、野放しの状態となっています。

脱法ハーブの場合、どのような有害成分が入っているのか、よく分からない、そのために治療もどのようにやったらいいのか分からないがゆえに、ある意味、麻薬や覚せい剤よりも恐ろしいといえます。

つのだ:市内で脱法ハーブを吸引して体調を崩したと見られる患者の救急搬送の実績はあるのかどうか、あるとすれば何件あったのか。また、市内で脱法ハーブを販売する店の実態は把握しているかどうか。

答弁:平成23年と24年8月末までに脱法ハーブに起因すると思われる救急要請件数は6件、そのうち医療機関に搬送された件数は3件あった。脱法ハーブの指導取締りは、県の所管となるため、保健所では脱法ハーブの販売が疑われる情報に接した場合には県に情報提供することになっている。県に確認したところ、現在のところ市内で脱法ハーブを販売している業者はないとのことである。

つのだ:実際には船橋市役所の近くにも脱法ハーブを売っている店がある。店に足を運んで確認したが、ちゃんと脱法ハーブを売っていた。お金を出せば誰でも買えてしまう。身近なところにも蔓延してると改めて痛感した。こんなものに手を出さないように手を尽くして頂きたい。脱法ハーブが急速に蔓延しつつある現状に対して、市としても学校教育も含め市民に対する正しい知識の普及啓発活動に積極的に取り組んで頂きたいがいかがか。

答弁:街頭キャンペーン、ポスター、ホームページ等で薬物乱用防止を訴えているが、脱法ハーブに関する正しい知識の普及にも取り組むなど乱用防止対策の一層の推進に努めたい。