■不採算、事業計画を大幅に見直しへ

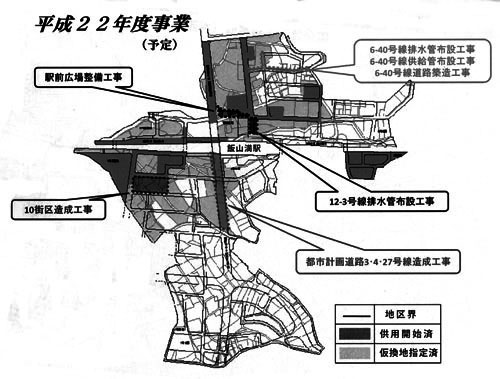

船橋市はこのほど、様々な事情から進捗が遅れている飯山満土地区画整理事業の事業期間を3年間延長し、その間に設計内容や資金計画の見直しを行うことを明らかにしました。現在の事業期間は平成23年3月までとなっており、進捗状況から延長は避けられないことは明らかでしたが、今回の延長は、いまのままでは事業収支が成り立たないことから、計画の見直し作業を行うための暫定的なもので、事業完了までにはさらに長い年月を要することになります。

飯山満土地区画整理の事業費は109億円。このうちの約半分を地権者の土地を減らす(減歩)ことによって生み出される宅地(保留地)の売却によって賄うことにしていますが、バブル期に計画されたこの事業は、坪約200万円で宅地が売れるという前提に立っています。今の地価はバブル期の3分の1以下に下落していますから、資金計画に大きな穴があくのは必至で、その穴埋めは最終的に市民の負担となって跳ね返ってきます。

今回の期間延長は、あくまでもその間に少しでも赤字を圧縮するために計画を再構築しようとする暫定的なものです。

具体的にどのような見直しを行うのかということについて、今年3月の予算特別委員会での私の質問に対して、市は「関係権利者の合意を前提に、設計の見直しが必要。例えば造成の高さを抑えて工事費用を削減するとか、補償費は速やかな使用収益開始によって負担を減らすなどの支出の削減に努めていきたい」と答えています。場合によっては施行区域の縮小も視野に入ってくるかもしれません。

区画整理は関係権利者の合意のもとに実施される事業であり、計画変更にあたっても合意形成に時間を要することはやむを得ないとも思いますが、異常ともいえるほど長期にわたっているこの事業に対して、市はもっと本腰を入れて、全庁的な課題として体制強化を含め、事業の進捗に取組むべきです。