生活保護のうち住宅扶助の上限額については、その範囲内で借りられる住宅の割合に全国的にばらつきがあることから、調整を図り、七月から、見直しされた上限額が施行される予定となっています。この際、上限額が引き下げとなる地域では、現在の住まいから転居を余儀なくされる方もでてきます。特に転居が困難な高齢者や障害者についてはできるだけ住み慣れた環境で生活を続けることが出来るよう配慮を求めました。

生活保護のうち住宅扶助の上限額については、その範囲内で借りられる住宅の割合に全国的にばらつきがあることから、調整を図り、七月から、見直しされた上限額が施行される予定となっています。この際、上限額が引き下げとなる地域では、現在の住まいから転居を余儀なくされる方もでてきます。特に転居が困難な高齢者や障害者についてはできるだけ住み慣れた環境で生活を続けることが出来るよう配慮を求めました。

2015/03/21

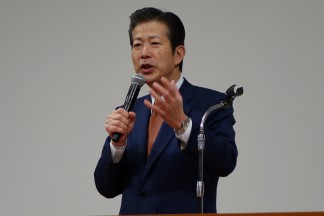

八千代市民会館にて行われた公明党ビクトリーフォーラムに山口代表・平木参議院議員と共に出席。

横山県議と共に統一地方選大勝利への決意を訴えてまいりました。

2015/03/18

自然災害から国民を守る国会議員の会 総会に出席

2015/03/12

太田国土交通大臣へUR改革に関する要望書提出。

海老ヶ作遺跡の損壊を教訓に

昨年(2014年)、私の地元で、過去の調査で学術的にも極めて重要とされていた縄文時代の貝塚のある大型環状集落の遺跡が、民間の宅地開発によって損壊されてしまったという出来事がありました。

開発に係る事前審査の申請が提出された段階で、市の確認調査で、環状集落の一部を構成する遺構、遺物が多数出土し、状態も良好であったことから、文化財保護法に基づき、記録保存のための発掘調査を開発業者側に指示しましたが、業者は発掘調査の費用負担を拒否して、最終的に調査が行われないまま工事着手され、貴重な遺跡が失われてしまいました。

現行の文化財保護法は、どこまでが事業者が負担すべき費用なのか、明確な基準がありません。さらに、開発業者が発掘調査の指示に従わなかったとしても罰則などもないことから、結局、それ以上の遺跡保存のための手だてというものがなかったために、貴重な遺跡が失われることになってしまった。

今後、このようなことが繰り返されないためにも発掘費用に対する財政支援の充実などを求めました。

介護分野の人材確保は、地域包括ケアシステムの構築していくうえで最重要の課題です。

介護分野の人材確保は、地域包括ケアシステムの構築していくうえで最重要の課題です。

介護職員は介護保険制度がスタートした2000年度は55万人だったものが、現在は推計で170万人前後、今後も高齢化の進展に伴って必要な職員数は増加し、10年後には240万人程度と現在よりも70万人程度増やす必要があるとされています。

介護福祉士の資格取得法には、現在、実務経験ルート、養成施設ルート、福祉系高校ルートの3つのルートがあります。

各ルートの資格取得者の数を見ると、平成25年度では実務経験ルートが8万7,000人、養成施設ルートが1万3,000人、福祉系高校ルートが3,000人となっていますが、今回は特に福祉系高校について取り上げました。

2015/03/08

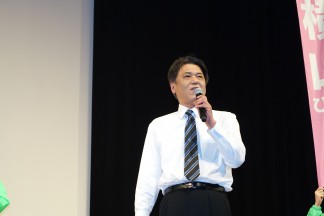

松戸市民会館にて行われたふじい弘之時局講演会に出席しました。

遠方より駆け付けて頂いた参加者へ心より感謝申し上げ、

千葉県議会統一選に挑戦するにあたり厳しい戦いになるが断じて勝利への決意を訴え、より一層のご支援をとあいさつさせて頂きました。