2022/8/31

8月31日は、野菜「8(ヤ)3(サ)1(イ)」の日です。

農林水産省主催で「野菜の日Webシンポジウム」を開催しました。

成人1人1日当たりの野菜の摂取量は平均280g程度で、約7割の人が目標の350gに達しておらず、特に若い世代で不足が目立っています。

皆さん、もっと野菜を食ましょう!

国会

2022/8/31

8月31日は、野菜「8(ヤ)3(サ)1(イ)」の日です。

農林水産省主催で「野菜の日Webシンポジウム」を開催しました。

成人1人1日当たりの野菜の摂取量は平均280g程度で、約7割の人が目標の350gに達しておらず、特に若い世代で不足が目立っています。

皆さん、もっと野菜を食ましょう!

2022/8/26

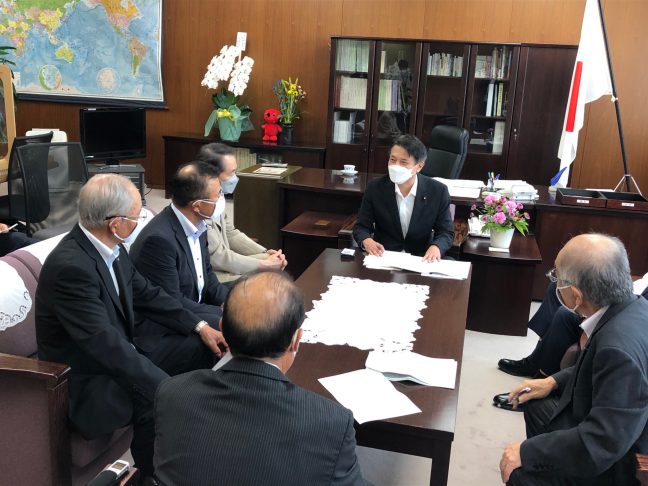

栃木県土地改良事業団体連合会の方々と面会いたしました。

農業者の高齢化の進展や頻発する自然災害に対応し、将来を見据えた農業の実験に向けて農業農村整備事業をはじめ必要な予算確保に向け、しっかり努めてまいります。

2022/8/23

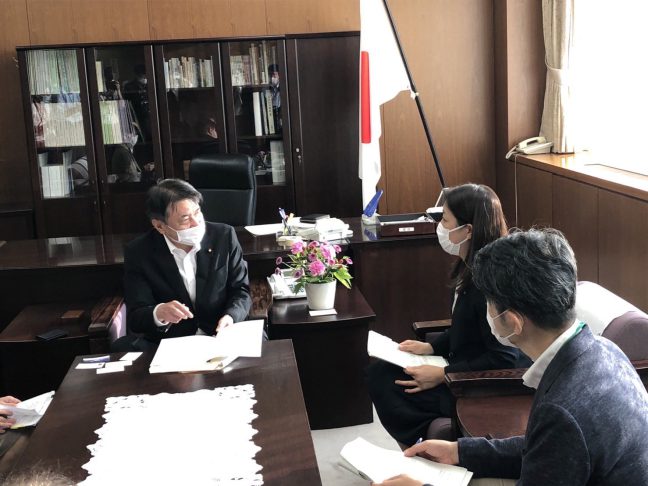

本日、広島県副知事ほか、中国地方の4県(鳥取、島根、岡山、山口)の東京事務所長等から、原油・生産資材の価格高騰対策に関する要請をお受けしました。

生産資材高騰等に対しては、これからも現場の声をしっかり聞きながら、各種対策を進めて行くよう努めてまいります。

2022/8/15

本日より農林水産大臣政務官としての公務がスタート。

農林水産省にて大臣政務官就任の挨拶をさせて頂き、昨今のウクライナ情勢等を受けた物価高騰対策や高齢社会における減災・防災の課題への克服など、将来にわたって希望の持てる農林水産業のために全力で取り組む決意の挨拶をさせて頂きました。

2022/8/12

第二次岸田改造内閣が発足し、農林水産大臣政務官を拝命致しました。

首相官邸にて辞令交付を受け、岸田総理とともに記念撮影を行い、大臣政務官初会合に出席。

その後、初登庁しお世話になる皆様にご挨拶致しました。

週明けより公務がスタートしますが、現場第一主義で誠心誠意、職務に邁進いたします。

2022/5/31

衆議院環境委員有志による初の委員勉強会が議員会館にて行われ出席いたしました。

有識者の先生にはオンラインで出席いただいての勉強会。

カーボンニュートラルの世界動向について、特に自動車産業の電動化にむけての課題について勉強をさせて頂きました。

2022/5/17

現場の事業者や商工会議所等を訪問し様々な声を聞く中、

衆院財務金融委員会で事業者の経営改善を後押しする持続化補助金などについて、コロナ禍や物価高騰を踏まえ小規模事業者がより広く活用できるよう質疑・要望。

事業計画の作成など申請サポート体制の充実や補助額の見直しなどを要請しました。

© 2015–2026 衆議院議員 角田秀穂